L’enseignement du départ de Carlos Tavarès

Fin mars 2025, nous publiions ce simple post sur LinkedIn, après lecture d’un article des Échos décrivant la dérive autoritaire du management de Carlos Tavarès :

Carlos Tavarès (Tasnim News Agency)

L’analyse des difficultés de Stellantis se fait plus limpide, et riche d’enseignements, depuis que Carlos Tavarès est parti. Verbatims de hauts cadres dirigeants de Stellantis tirés de l’article ci-dessous : « Est-ce ses succès passés chez PSA et Opel ? Il était dans la logique d’avoir raison seul contre tous », « Il était devenu parano, pensant que son comex lui mentait », « Certains cadres dirigeants étaient tellement inquiets de sa réaction que, sans lui donner de fausses informations, ils faisaient de moins en moins remonter les sujets négatifs. Le problème, c’est que si les gens ne vous disent pas quand vous percutez la barrière de sécurité, vous finissez dans le ravin.

Le syndrome de l’isolement du chef avait donc à nouveau frappé Stellantis ! (Les dirigeants avaient déjà fait ce genre de résistance larvée dans les dernières années de Jacques Calvet, qui présentent de nombreuses et troublantes ressemblances avec la fin de règne de Carlos Tavarès.) Une chance que les exigences de ce dernier n’aient pas produit les mêmes effets que celles de Didier Lombard et Louis-Pierre Wenès chez France Télécom !

« Que faudrait-il faire en termes de gouvernance pour détecter plus tôt, comprendre et surtout éviter de nouveaux épisodes de crise sur fond de qualité dégradée et d’effondrement des parts de marché ? 🤨

Le débat qui s’en est suivi est particulièrement intéressant.

Qu’ont fait les administrateurs du Groupe ?

Quelques contributeurs mettent en cause plus ou moins directement les administrateurs, représentant des actionnaires, qui laissent faire tout et n’importe quoi tant que ça rapporte ! Résultat : les CEOs restent 3 à 5 ans trop longtemps en poste et mettent l’entreprise en situation de « vache à lait », produisant de gros dividendes au détriment d’une véritable préparation de l’avenir. Il faudrait savoir changer de CEO plus rapidement, une fois que les fruits de sa stratégie initiale sont mûrs, sans se laisser persuader que les miracles vont succéder aux miracles… Espérons en effet que la compétence et la perspicacité des administrateurs s’améliorent à la lumière de leurs expériences douloureuses. Sans doute la prise en compte des critères ESG reste-t-elle encore un peu trop faible pour permettre aux administrateurs de bien saisir les enjeux de pérennité et de rentabilité durable de leur investissement… Mais l’aspect le plus discuté a été celui du comportement managérial.

Qu’ont fait les cadres pendant ce temps-là ?

L’amiral Joire-Noulens

Plusieurs estiment qu’en résumé, les cadres dirigeants de l’entourage de Carlos Tavarès, n’ont pas fait leur travail. Un collègue et ami cite fort à propos ce principe : « L’indiscipline suprême consiste à exécuter un ordre sans avoir, au préalable, exposé à vos chefs, s’il n’y a pas urgence, les faits et les arguments qui, à votre avis, leur ont échappé. Si, après vous avoir entendu, ils maintiennent leur ordre, vous devez bien entendu, l’exécuter sans réticence. » (discours d’adieu à l’École navale de l’amiral Joire-Noulens.) Certains sont même incrédules : « Ce n’est pas à moi qu’on va faire avaler la couleuvre qu’il était seul responsable de la débandade et qu’il était un tyran et agissait comme tel, sans que personne bronche, ne réagisse et se laisse faire, quel que soit le niveau hiérarchique. Qu’ont fait tous les cadres pendant ce temps là ? Ils ont tous obéi aveuglément avec des œillères ? Tavarès était juste un fusible et l’arbre qui cache la forêt… » Tout cela contient une grande part de vérité, et cependant…

Ceux qui font partie de l’entreprise considèrent que la moindre divergence avec les idées du chef était un motif de licenciement immédiat : « Il faisait régner la terreur et tous les cadres dirigeants n’osaient rien lui dire sous peine de se faire virer illico presto. » La force morale nécessaire pour agir dans l’intérêt supérieur de l’entreprise en discutant ou en s’opposant à une décision du chef suprême, était donc non seulement rare (il y a eu quelques cas) mais encore peu efficace car, au final, le dissident sortait de l’entreprise sans que celle-ci ne modifie son cap. Certains reconnaissent là un syndrome qui a aussi frappé ailleurs : « Nous avons connu cela chez Renault où Carlos Ghosn, patron émérite, est devenu au fil des années le patron suprême d’absolument tout. » ou bien : « Il [Carlos Tavarès] a dupliqué les méthodes brutales de l’immonde José Ignacio Lopez. »

Le CEO est responsable de créer la confiance

Plus d’idées dans un collectif en confiance que dans une seule tête ?

On peut en conclure ceci : faire preuve de courtisanerie et de servilité étant souvent considéré comme un « grand sens politique », tandis qu’une différence d’analyse, même exprimée respectueusement, risque de mettre fin prématurément à une carrière, la très grande majorité des cadres n’expriment pas leur avis dissonants. Cette culture ne permet pas d’informer le CEO de risques ou de signaux faibles annonçant soit des opportunités, soit des difficultés, et crée les conditions d’une sortie de route spectaculaire, dont le CEO est bien, directement et indirectement, le responsable… C’est donc bien à lui et à lui seul que revient la responsabilité de créer un climat de confiance permettant de tirer les bénéfices de l’intelligence collective par l’encouragement d’une parole libre. Le management d’entreprise doit donc faire une véritable révolution culturelle pour aller vers davantage d’écoute, de transparence et de confiance. Pour cela, même s’ils ne mentionnent pas l’ensemble des parties prenantes pertinentes (actionnaires, clients, fournisseurs, personnel, autorités publiques), les idées avancées par mes différents correspondants tournent autour de l’instauration d’un dialogue : « instaurer une culture de transparence où les retours des équipes soient valorisés, même quand ils sont critiques », « mettre en place des mécanismes de feedback régulier », de « pratiquer des évaluations 360° anonymes pour libérer la parole »…

Lutter contre la nature humaine…

Mais, ajoute l’un des contributeurs : « Encore faut il ensuite accepter les retours sans complaisance et se remettre en question….pas toujours évident car souvent l’ego est (trop) présent… » C’est là une limite importante de l’exercice. Ayant moi-même bénéficié d’évaluations 360°, j’ai pu mesurer combien certaines critiques sont difficiles à entendre. Certaines peuvent paraître injustifiées, exagérées, ou relever d’une incompréhension de la stratégie d’ensemble qui a été poursuivie. Il faut alors vraiment se forcer à s’y confronter et à les analyser pour en tirer le bénéfice. Ce travail sur la nature humaine pour gagner un peu d’humilité restera à la fois nécessaire et bien difficile. Des coachs ou un appui pris par le CEO sur sa propre équipe dirigeante peuvent y aider.

Améliorer les processus et les organisations

Cees ‘t Hart, CEO du Groupe Carlsberg de 2015 à 2023.

Fort heureusement, certains processus et certaines formes d’organisation favorisent aussi le contact avec le terrain et l’accès à des informations non altérées. Jacqueline Carter et Rasmus Hougaard rapportent ainsi dans un article de la Harvard Business Review que le Néerlandais Cees ‘t Hart, devenu PDG de l’entreprise de brasserie internationale Carlsberg, s’était rendu compte qu’il parlait désormais à très peu de monde hormis les quelques cadres dirigeants proches qui partageaient avec lui le 20ème étage de leur siège. Il décida alors de quitter sa bulle, son prestigieux bureau et de s’implanter dans un open space, à un étage intermédiaire, afin de pouvoir « prendre le pouls de l’entreprise ». Cela se rapproche de la manière dont Toyota organise l’espace dans ses bureaux : un directeur d’usine est toujours dans un open space partagé par des dizaines de collaborateurs, à qui il a donc directement accès et qui ont directement accès à lui. A cela s’ajoute la pratique quotidienne d’aller sur le terrain (le fameux gemba, « terrain », ou le genchi gembutsu, « site physique »), qui oblige à quitter son petit confort pour aller se confronter aux réalités en écoutant les opérateurs – c’est même l’une des bases du management Toyota adopté mondialement sous le nom de Lean Management. En contact direct avec les équipes de Toyota, j’ai personnellement pu mesurer l’efficacité du système sur la posture des dirigeants, en plus de l’avantage procuré en termes d’analyse et de résolution des problèmes, donc de progrès permanent.

Au moment où les organisations et les entreprises sont de plus en plus massives, et où l’utilisation des data permet de plus en plus une gestion à distance, le risque de bulle managériale, avec son cortège de comportements toxiques, s’accroît encore. Il est temps pour les entreprises de consacrer une véritable réflexion, et peut-être des moyens, à l’endiguement des effets des ego surdimensionnés et de l’hubris, en s’inspirant des expériences réussies par d’autres. C’est peut-être là une tâche pour les administrateurs dont nous parlions plus haut, et qui les aiderait à résoudre leur difficulté à bien juger les CEOs.

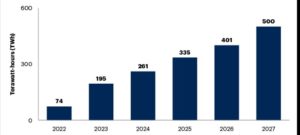

Bien que les fournisseurs d’IA invoquent souvent le fait qu’ils feront appel à des sources d’énergie renouvelables pour rendre leur activité plus vertueuse sur le plan climatique (et, en France, ils le font d’autant plus qu’ils sont soumis au

Bien que les fournisseurs d’IA invoquent souvent le fait qu’ils feront appel à des sources d’énergie renouvelables pour rendre leur activité plus vertueuse sur le plan climatique (et, en France, ils le font d’autant plus qu’ils sont soumis au

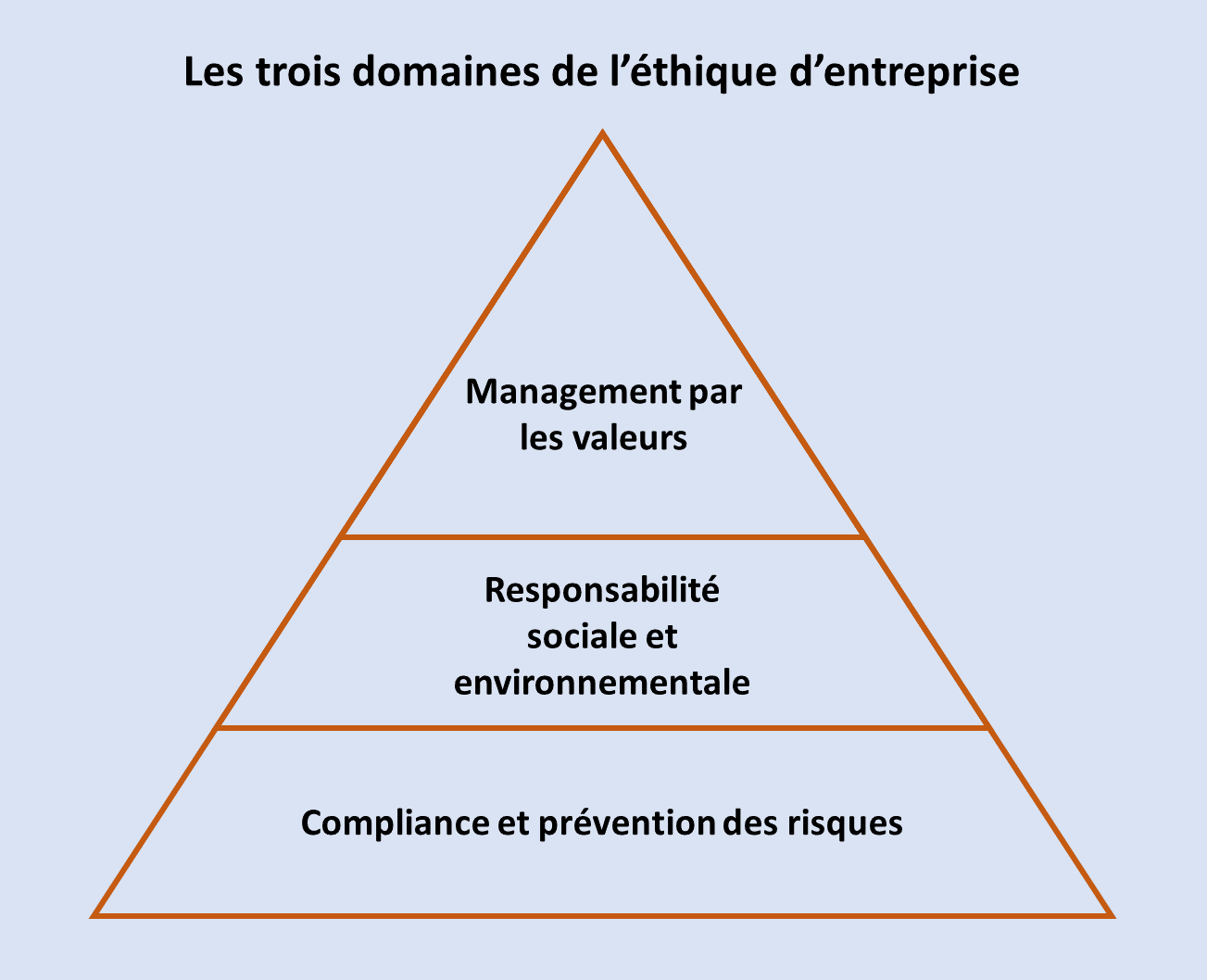

Après avoir longtemps été ignorée ou gardée à distance par les décideurs économiques, l’éthique s’est aujourd’hui imposée comme une préoccupation pertinente pour l’entreprise. Toutefois, un certain nombre de responsables la considèrent encore plutôt comme un luxe que toutes les entreprises ne peuvent pas se payer. Mais de quoi parlons-nous ? Le terme d’éthique recouvre, en entreprise, trois niveaux (presque) sans lien entre eux : le souci de la conformité, l’aspiration à la responsabilité et le management “missionnaire”, fondé sur une conviction forte, qui débouche d’ailleurs parfois sur l’adoption du statut de société à mission.

Après avoir longtemps été ignorée ou gardée à distance par les décideurs économiques, l’éthique s’est aujourd’hui imposée comme une préoccupation pertinente pour l’entreprise. Toutefois, un certain nombre de responsables la considèrent encore plutôt comme un luxe que toutes les entreprises ne peuvent pas se payer. Mais de quoi parlons-nous ? Le terme d’éthique recouvre, en entreprise, trois niveaux (presque) sans lien entre eux : le souci de la conformité, l’aspiration à la responsabilité et le management “missionnaire”, fondé sur une conviction forte, qui débouche d’ailleurs parfois sur l’adoption du statut de société à mission. Il convient d’abord que le dirigeant en question comprenne quel sera l’investissement (et son investissement personnel), évidemment croissant en fonction de ces trois niveaux, et l’énergie qu’il est prêt à y consacrer, mais aussi qu’il visualise le ratio de retour sur investissement, lui aussi croissant. Le premier niveau est essentiellement défensif : il s’agit de préserver la santé financière et la réputation de l’entreprise de la même manière qu’on souscrit une police d’assurance. Le gain est essentiellement une limitation des risques.

Il convient d’abord que le dirigeant en question comprenne quel sera l’investissement (et son investissement personnel), évidemment croissant en fonction de ces trois niveaux, et l’énergie qu’il est prêt à y consacrer, mais aussi qu’il visualise le ratio de retour sur investissement, lui aussi croissant. Le premier niveau est essentiellement défensif : il s’agit de préserver la santé financière et la réputation de l’entreprise de la même manière qu’on souscrit une police d’assurance. Le gain est essentiellement une limitation des risques.

Nous voyons de plus en plus d’entreprises communiquer à leurs clients sur leur raison d’être, leurs valeurs, leur engagement pour servir la société, au-delà de leur objet social et de leur vocation lucrative.

Nous voyons de plus en plus d’entreprises communiquer à leurs clients sur leur raison d’être, leurs valeurs, leur engagement pour servir la société, au-delà de leur objet social et de leur vocation lucrative.

Commentaires récents