Un data center, vu sous son meilleur jour…

Nul n’ignore que l’intelligence artificielle repose sur le traitement intensif de données massives, ce qui requiert des ressources considérables en termes de stockage de données comme en puissance de calcul. Et pourtant, les conséquences de ce simple fait semblent avoir été longtemps sous-évaluées, et elles font craindre une crise inattendue de notre approvisionnement électrique.

Il s’agit ici des puissances de calcul et des ressources de stockage de données de masse nécessaires à l’IA à quoi il faut ajouter la blockchain et les cryptomonnaies dont le coût énergétique pourrait également devenir un souci majeur en fonction de leur démocratisation.

Les estimations sans cesse réévaluées des impacts de ces nouvelles sources de consommation électrique font ressortir des risques sérieux sur les capacités de production et les réseaux de transport de l’énergie électrique. A cela s’ajoute une menace sur les trajectoires de décarbonation qui dépendent en partie d’une réduction de la demande énergétique.

Il faut réfléchir à nos priorités, bienvenue en « énergéthique » !

Le décollage vertical de l’IA

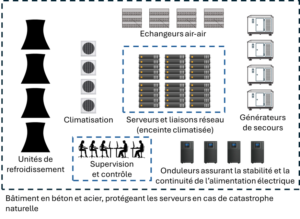

Un data center est en réalité un vaste échangeur thermique avec, au milieu, les serveurs et les armoires de liaisons réseau qu’on met sur toutes les photos.

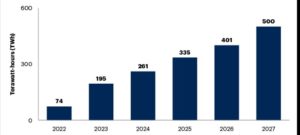

Alors que tout le monde avait les yeux tournés vers le surcroît de consommation imputable à l’électrification du parc automobile, c’est finalement le décollage vertical de l’IA qui fait peser une lourde menace sur les prévisions des électriciens. Qu’on en juge : selon une étude parue dans Forbes en 2023, 50% des organisations étaient sur le point d’intégrer l’IA dans leurs outils de travail ; or une simple requête ChatGPT consomme entre 10 et 25 fois plus d’énergie qu’une recherche sur Google. Le nombre de data centers, déjà multiplié par 4 entre 2022 et 2024, doit doubler entre 2024 et 2027. Et ce que les photos ne montrent pas, c’est que chaque data center est en réalité un vaste échangeur thermique avec, au milieu, les serveurs et les armoires de liaisons réseau que l’on met sur toutes les photos. La consommation mondiale des serveurs IA atteindra 500 térawattheures (TWh) d’ici 2027, soit 2,6 fois le niveau de 2023. 500 TWh, c’est déjà plus que la consommation française à son point historique le plus élevé ; du point de vue énergétique, c’est comme si on avait ajouté un grand pays développé sur la carte du monde. Et la perspective au-delà de ce point est celle d’une poursuite de la croissance des besoins de 10% par an pendant encore plusieurs années.

La progression du nombre de datacenters dans le monde entraine une augmentation considérable des besoins électriques. (Crédit Gartner)

A l’échelle de l’UE, les 1 240 centres de données de l’UE ont consommé un peu moins de 100 TWh, soit 4 % de la demande d’électricité du continent. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la construction de nouveaux centres de données devrait faire passer ce chiffre à environ 150 TWh d’ici 2026, en route sans doute pour atteindre 8% à 10% entre 2030 et 2035. Là aussi une consommation digne de celle d’un pays supplémentaire moyen (par exemple l’Espagne) aura été ajoutée.

Cette tendance n’a pas échappé aux entreprises qui sont à la racine du problème. Google a annoncé que l’IA risquait d’amener une croissance supplémentaire de sa consommation énergétique totale. En anticipation de la croissance de la consommation électrique de ses programmes d’IA, Microsoft envisage d’alimenter ses datacenters avec des mini-réacteurs nucléaires modulaires (SMR) privatifs. De son côté, OpenAI participe à un tour de table de financement de 20 milliards de dollars dans la start-up Exowatt, qui propose une technologie pour fournir les centres de données en énergie solaire.

Une inflation imprévue des besoins, bordée d’incertitudes

Pour tenir compte de ces perspectives, RTE a revu à la hausse ses scénarios d’évolution des consommations des centres de données dans son bilan prévisionnel 2023 par rapport aux Futurs énergétiques 2050 publiée fin 2021.

En France, RTE estime que la demande d’électricité des centres de données devrait atteindre 23 à 28 TWh, soit 4 à 5% de la demande totale d’électricité du pays d’ici 2035 contre environ 2 % en 2020. Cependant, cette prévision pourrait atteindre près de 80 TWh si la consommation théorique à pleine puissance de toutes les demandes reçues était réalisée de manière simultanée. Pour l’ensemble des usages numériques, la consommation se situerait entre 50 et 60 TWh en 2030 et entre 58 et 68 TWh en 2035.

Pour mettre ces chiffres en perspective :

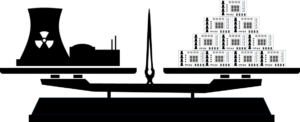

Une centrale nucléaire, combien de data centers ?

- la consommation d’électricité en France est actuellement de 445 TWh après avoir été longtemps stabilisée autour de 480 TWh, différents facteurs étant venus modérer la consommation ces dernières années. L’ajout de 40 TWh au titre des consommations du secteur digital est donc très loin d’être neutre. Cela représente sept réacteurs nucléaires en plus (la France en comptait 56 en 2023.)

- Le niveau des prévisions des grands organismes professionnels pour 2030 varient entre 430 et 900 TWh ! … Bien entendu, un paramètre de variabilité significatif est la question de savoir combien de data centers seront construits sur le territoire national. La prévalence de la source nucléaire, décarbonée, dans notre mix énergétique électrique, place la France en bonne position, derrière les pays scandinaves, pour en récolter un bon nombre en plus des quelques 270 déjà en place… RTE, intéressé au premier chef par la nécessité de réaliser les investissements nécessaires dans le réseau électrique national, les trajectoires de consommation aboutissent entre 555 TWh et 752 TWh, avec un scénario référence à 645 TWh et une « variante électrification + » à 700 TWh. Exprimée en nombre de réacteurs nucléaires, la fourchette reste large (il en faut près de 10 pour combler la différence entre le scénario de référence et la « variante électrification + » !

- La perspective très court-terme de ces accroissements de consommation ne permet pas de réagir en temps compatible avec la construction de capacités additionnelles de production (6 à 8 ans plus le délai de décision au préalable pour une centrale nucléaire classique)… Or les capacités actuelles peuvent être dépassées rapidement. Par exemple, en Irlande, pays déjà riche de plus de 80 centres de données attirés par une fiscalité « douce », la consommation d’énergie des centres de données a dépassé celle des foyers urbains en 2023 et l’électricien national prévoit que la demande des centres de données atteindra 30 % de la consommation nationale d’électricité d’ici 2032. L’autorité gouvernementale a même dû promulguer un moratoire sur les nouveaux développements de centres de données à Dublin en 2022. Le souci est partagé par le Royaume-Uni (estimation de 6% de la consommation électrique nationale en 2030), la France, l’Allemagne, l’Espagne et bien sûr les pays scandinaves déjà cités.

Des possibilités de mitigation ?

Bien sûr, me direz-vous, le scenario catastrophe de la pénurie d’électricité due aux nouveaux usages digitaux n’est pas certain. En effet, il y a des facteurs de mitigation :

- l’optimisation technique (mais dans quel horizon de temps ?) : celle du fonctionnement des processeurs, puisqu’ils ne travaillent qu’entre 30 et 50 % du temps mais consomment 100 % du temps, ou celle de l’entraînement des algorithmes qui, selon certains, pourrait réduire de près de 80 % l’énergie nécessaire pour entraîner un modèle de haute qualité en limitant au maximum les opérations inutiles ;

- le ralentissement du déploiement du véhicule électrique qui creuse d’autant le courbe de l’augmentation de la consommation liée à la mobilité électrique, mais ne recule pas le « mur » de 2035 où tous les véhicules vendus neufs devront être électriques ;

- la poursuite de la baisse des consommations dans les autres secteurs. Celle-ci, constatée depuis 2020, est généralement expliquée par une combinaison de facteurs :

- des effets de long terme de la pandémie de Covid-19, puisque l’indice de production de l’industrie manufacturière n’a jamais retrouvé le niveau de la fin des années 2010 ;

- une hausse des prix des matières premières et une forte inflation induites par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui perturbe l’ensemble des agents économiques et la consommation des ménages ;

- les incitations à la sobriété énergétique déclenchées notamment lors de l’hiver 2022-2023, en raison des craintes sur la sécurité d’approvisionnement en gaz et en électricité elles aussi liées au conflit russo-ukrainien (qui ne se souvient pas de Bruno Lemaire vantant les mérites du pull à col roulé ?) ;

- les investissements réalisés en matière d’économies d’énergie dans le secteur résidentiel comme dans le secteur industriel.

EDF a même arrêté cinq réacteurs nucléaires au printemps dernier, en raison d’une forte baisse de la demande d’électricité faisant chuter les prix, dans un contexte de réserves hydrauliques particulièrement bien garnies et de températures au-dessus des moyennes limitant les consommations pour le chauffage. Pour autant que certains de ces facteurs ne s’inversent pas, cette évolution à la baisse des consommations des autres secteurs laisse en effet une marge de sécurité temporaire à la production d’électricité face aux nouveaux besoins du monde digital, le réseau de distribution continuant quant à lui à exiger d’importants investissements pour tenir compte du déplacement géographiques des lieux de consommation électrique.

Tous ces facteurs sont bien entendu déjà présents dans le projections sur l’évolution future de la consommation électrique, le tout étant de les quantifier et de les positionner dans le temps de manière pertinente. Il reste hautement vraisemblable que la poussée très rapide des consommations liées aux nouveaux usages digitaux fasse rapidement reprendre la progression des consommations vers des sommets encore jamais visités !

Un problème d’énergéthique !

Non, ce n’est pas une faute de frappe, je tente le néologisme « énergéthique » car la question posée est celle de nos ressources énergétiques et de l’usage responsable que nous devons en faire.

La forte augmentation de la demande d’énergie des nouveaux usages digitaux augmente le risque de coupures de courant avec la désorganisation qui les accompagne. La Commission européenne s’en est inquiétée et a invité les États membres « à mettre en œuvre des mesures ciblées et proportionnées en vue de réduire la consommation d’électricité des activités de minage des cryptoactifs, à abolir les allègements fiscaux et les autres mesures fiscales en faveur des activités de minage des cryptomonnaies actuellement en vigueur dans certains États membres et à se tenir prêts à interrompre le minage des cryptoactifs au cas où un délestage électrique serait nécessaire ».

Cette augmentation des besoins énergétiques se traduira également à terme par des coûts plus élevés pour les consommateurs, les particuliers étant touchés de plein fouet, tandis que les industriels et les exploitants de centres de données pourront négocier des contrats massifs à des prix avantageux.

Bien que les fournisseurs d’IA invoquent souvent le fait qu’ils feront appel à des sources d’énergie renouvelables pour rendre leur activité plus vertueuse sur le plan climatique (et, en France, ils le font d’autant plus qu’ils sont soumis au décret tertiaire, issu de la loi ELAN), dans le même temps, cette énergie « verte » sera soustraite à d’autres usages. Un collectif militant marseillais a par exemple annoncé avoir des preuves que leur ville a donné priorité à la construction de nouveaux centres de données au détriment d’autres projets publics, comme l’électrification d’un réseau de bus. Et un dépassement plus rapide que prévu des productions maximales installées entraînerait sans doute la réactivation de centrales à énergie fossile pour combler l’insuffisance de la production, comme cela a été le cas lors de la crise russo-ukrainienne en 2022…

Bien que les fournisseurs d’IA invoquent souvent le fait qu’ils feront appel à des sources d’énergie renouvelables pour rendre leur activité plus vertueuse sur le plan climatique (et, en France, ils le font d’autant plus qu’ils sont soumis au décret tertiaire, issu de la loi ELAN), dans le même temps, cette énergie « verte » sera soustraite à d’autres usages. Un collectif militant marseillais a par exemple annoncé avoir des preuves que leur ville a donné priorité à la construction de nouveaux centres de données au détriment d’autres projets publics, comme l’électrification d’un réseau de bus. Et un dépassement plus rapide que prévu des productions maximales installées entraînerait sans doute la réactivation de centrales à énergie fossile pour combler l’insuffisance de la production, comme cela a été le cas lors de la crise russo-ukrainienne en 2022…

Sans vouloir freiner l’IA dans ses applications les plus nobles, utiles et innovantes, il est peut-être temps de se rappeler que la frugalité est également une vertu qui doit aller de pair avec la technologie et l’innovation. Ou pour le dire autrement, qu’on n’écrase pas une mouche avec un marteau, et qu’on n’a aucun intérêt à faire appel à l’IA quand on peut facilement s’en passer. Rappelons qu’une seule requête ChatGPT représente le même coût que 25 recherches Google et qu’il faut souvent 3 ou 4 prompts successifs pour parvenir au résultat souhaité… D’ailleurs certaines utilisations de l’IA nous paraîtront aussi bientôt aussi peu adaptées que l’objet en photo ci-contre. Au moment où les usages digitaux prennent une importance de plus en plus forte, et en attendant qu’une taxe carbone vienne éventuellement stimuler la frugalité souhaitée, il est temps d’intégrer l’ « énergéthique » à nos réflexions individuelles ou d’entreprise afin de commencer à mieux cerner le juste nécessaire dans nos investissements IA et blockchain.